こんにちは。横浜市神奈川区「横浜駅」きた西口より徒歩5分にある歯医者「横浜駅きた西口歯科」です。

歯周病は口内の疾患と思われる方が多いですが、実は全身の健康にも深く関係しています。歯周病が引き起こす全身の病気にどのような疾患があるのか、気になっている方も多いでしょう。

本記事では、歯周病と全身疾患の関係や歯周病の予防法について解説します。歯周病と全身疾患がどのように関連しているのか気になる方は、ぜひ参考にしてみてください。

歯周病とは

歯周病は、歯茎や歯を支える骨など、歯の周囲組織に炎症が起きる病気です。初期段階は歯肉炎と呼ばれ、歯茎の腫れや出血といった軽い症状が見られます。

しかし、そのまま放置すると歯周炎へと進行し、最終的には歯を支える骨が溶けて、歯が抜け落ちる原因となります。

歯周病は自覚症状が少なく、気づかないうちに進行することが多いため沈黙の病気ともいわれます。30代以降の日本人の約8割が歯周病にかかっているといわれており、決して他人事ではありません。

歯周病の最大の原因は、プラークと呼ばれる細菌のかたまりです。プラークが歯と歯茎の境目に溜まることで、細菌によって歯茎など歯周組織が炎症を引き起こします。プラークが石灰化すると歯石となり、通常の歯みがきでは取り除くことができません。

歯石の表面は粗造で、プラークが付きやすい環境となり歯周病が悪化する原因になるといわれています。

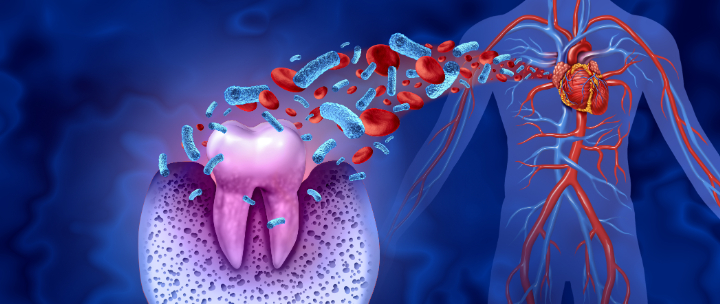

また、近年では、歯周病は単なる口腔内のトラブルにとどまらず、全身の健康とも深く関わっていることが明らかになっています。実際に、歯周病の原因菌が血液を通じて全身に広がり、さまざまな病気の引き金となる可能性が指摘されているため注意が必要です。

歯周病が引き起こす可能性がある病気

歯周病は、全身の健康にも影響を及ぼす可能性があります。以下に、歯周病が引き起こす全身の病気について解説していきます。

心臓病・脳梗塞

歯周病が引き起こす病気の中でも特に注目されているのが、心疾患や脳血管障害です。歯周病菌が血流に入り込むと、動脈硬化の原因となることがあるため、心筋梗塞や脳梗塞のリスクが高まると考えられています。

歯周病による慢性的な炎症が血管内皮を傷つけることで、内壁が肥厚し硬化した状態が促進されるといわれています。動脈硬化が起こると血流が妨げられ、結果として重大な循環器系の疾患につながるリスクがあるでしょう。

糖尿病

糖尿病と歯周病の関係は双方向性があるとされています。つまり、歯周病が糖尿病を悪化させ、糖尿病が歯周病を進行させるという悪循環が存在します。

糖尿病患者は血糖値が高いため免疫機能が低下しやすく、感染症にもかかりやすい状態です。そのため、歯周病菌に対する抵抗力も弱くなります。

また、歯周病による炎症がインスリンの働きを阻害し、血糖のコントロールを困難にする関連性も確認されています。糖尿病と歯周病は切っても切れない関係にあるため、両方の疾患を同時にケアすることがポイントになるでしょう。

早産・低体重児出産

妊娠中の女性が重度の歯周病にかかっていると、早産や低体重児の出産リスクが高まります。歯周病による炎症性物質が血流にのって胎盤に悪影響を与えるからです。

歯周病菌が血流を通じて胎盤に到達すると、子宮の収縮を促進し、予定よりも早く出産が始まるケースがあります。妊娠中はホルモンバランスの変化により歯茎が腫れやすくなるため、妊娠中はとくに歯周病対策を意識する必要があるでしょう。

慢性閉塞性肺疾患(COPD)

慢性閉塞性肺疾患とは、呼吸機能が徐々に低下していく病気です。歯周病による細菌や炎症物質が気道に入り込むことで、肺に慢性的な炎症が起こるといわれています。

高齢者や喫煙者はリスクが高く、口腔内のケアが不十分な場合、呼吸器症状の悪化を招く恐れがあるでしょう。セルフケアはもちろん、定期的な歯科検診や歯科医院でおこなうクリーニングが呼吸器疾患の予防にも繋がります。

認知症

歯周病と認知症の関係も注目されています。歯周病菌が脳に到達すると、炎症を引き起こして神経細胞に悪影響を与える可能性があります。

また、歯周病で歯を失うと咀嚼機能が低下するため脳に伝わる刺激が不足します。刺激不足も脳の働きを鈍らせる一因になるといわれているため注意が必要です。

歯周病を予防する方法

歯周病が引き起こす病気は、口の中だけにとどまりません。心臓病や糖尿病、さらには認知症などの全身疾患との関係も明らかになっています。こうしたリスクを避けるためには、日常のケアと歯科での予防が非常に重要になるでしょう。

以下に、歯周病の予防方法を紹介します。

正しいブラッシングを身につける

歯周病の主な原因はプラークです。これを毎日の歯磨きでしっかりと落とすことが、最も基本的な予防方法になります。

自己流の磨き方では、歯と歯茎の間に汚れが残りやすく、歯周病を引き起こす原因になるため注意が必要です。歯ブラシは毛先が広がっていないものを使用して、力をかけすぎないように1本ずつ丁寧に磨きます。

デンタルフロスや歯間ブラシも活用することで、より効果的にプラークを取り除けるでしょう。

定期的な歯科検診を受ける

痛みがないから問題ないと思っていても、歯周病は初期段階では自覚症状がほとんどありません。気づいた時にはすでに進行しており、歯を支える骨が溶けているケースもあります。

そのため、3〜6か月に一度ほど定期検診を受診して歯科医師・歯科衛生士に確認してもらいましょう。歯科医院では、普段のブラッシングでは落としきれない歯石の除去や歯茎の状態チェックなど、専門的なケアが可能です。

特に歯周病が引き起こす病気に不安がある方は、早期発見・早期治療が重要になります。

禁煙する

たばこに含まれる有害物質は、歯茎の血流を悪化させ、免疫力の低下を招きます。その結果、歯周病菌に対する抵抗力が弱くなり、症状が進行する可能性が高いです。

喫煙者は非喫煙者に比べて歯周病の進行が早いとされており、治療効果も現れにくくなる傾向があります。禁煙すると、口腔環境はもちろん、全身の健康にも良い影響を与えるでしょう。

食生活を見直す

栄養バランスの偏った食事は、歯茎の健康にも影響を及ぼします。なかでも、ビタミンCやカルシウムが不足すると、歯茎の炎症が起きやすく注意が必要です。

歯周病が引き起こす病気を防ぐには、野菜や果物、タンパク質などバランスの取れた食事が不可欠です。また、糖質の摂りすぎはプラークを増やす原因にもなるため、控えめにすることが望ましいでしょう。

ストレスを取り除く

過度なストレスは、免疫機能の低下を招くため歯周病の悪化に関与するといわれています。また、ストレスが原因で歯ぎしりや食いしばりが起こると、歯茎に過度な負担がかかることがあります。

リラックスする時間を持ち、質の良い睡眠を確保することは、歯周病予防にもつながります。また、ストレスを解消できる趣味などを見つけてストレスを取り除く努力も大切です。

口腔内の乾燥を防ぐ

口の中が乾燥すると、唾液の抗菌作用が低下し、歯周病菌が繁殖しやすくなります。特に高齢者や薬の副作用で唾液が減少している場合は要注意です。

こまめな水分補給や、唾液腺のマッサージなどで唾液の分泌を促すことが予防に役立ちます。

まとめ

歯周病は単なる口内のトラブルにとどまらず、全身の健康を悪化させる要因になります。歯周病が引き起こす病気には、生活習慣病や心疾患など、無視できないものが含まれているため注意が必要です。

日頃から歯科での定期検診を受け、正しい歯磨き習慣を身につけることが予防の第一歩となるでしょう。お口の健康を守ることは、全身の健康にも繋がります。

歯周病治療を検討されている方は、横浜市神奈川区「横浜駅」きた西口より徒歩5分にある歯医者「横浜駅きた西口歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、予防歯科や虫歯・歯周病治療、根管治療やインプラント治療などさまざまな診療を行っています。ホームページはこちら、Web予約もお受けしておりますので、ぜひご覧ください。