こんにちは。横浜市神奈川区「横浜駅」きた西口より徒歩5分にある歯医者「横浜駅きた西口歯科」です。

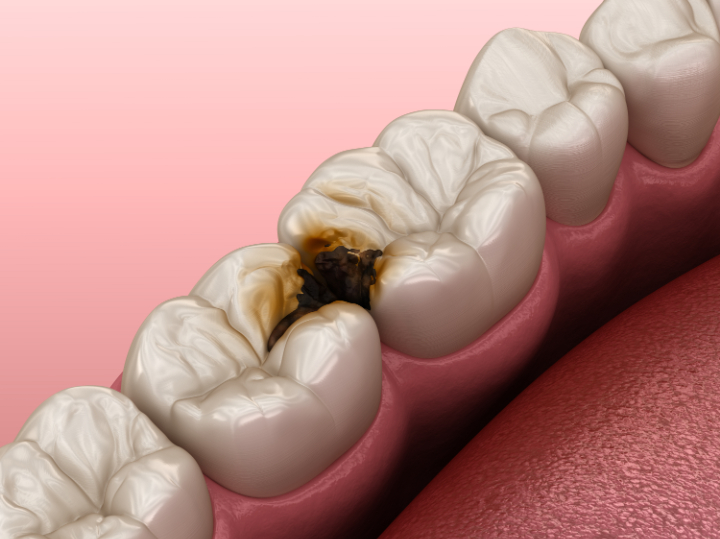

「歯と歯の間が黒っぽく見える」「最近、食べ物が詰まりやすくなった」と感じる方は、歯間に虫歯ができている可能性が考えられます。歯と歯の間は歯ブラシが行き届きにくいため、細菌が繁殖しやすいです。

加えて、歯間部分は目で見て確認することが難しいため、クリニックを受診する頃には重症化しているケースも少なくありません。

今回は、歯と歯の間が虫歯になる原因やセルフチェックの方法、治療法や予防法などについて解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。

歯と歯の間が虫歯になる原因

歯と歯の間には歯ブラシの毛先が届きにくいため、食べ物のカスや歯垢(プラーク)が蓄積しやすくなります。毎日しっかりと歯を磨いているつもりでも、歯と歯のすき間に汚れが溜まり続けていると、細菌が繁殖して虫歯が発生するリスクが高まります。

歯と歯の間に発生する虫歯のことを、隣接面う蝕(りんせつめんうしょく)といいます。歯と歯の間には唾液が行き届きにくいことも、隣接面う蝕が発生する原因のひとつといえます。

通常、口の中は唾液の自浄作用によって食べカスが洗い流され、細菌が繁殖しにくい状態に保たれています。唾液が届きにくい箇所では自浄作用が働きにくいため、隣接面う蝕が進行しやすくなるのです。

歯と歯の間が虫歯になっていないか確認する方法

隣接面は虫歯になりやすいことに加え、目視で確認しにくいため、発見が遅れやすいという特徴があります。歯と歯の間が虫歯になっていないかを確認する際のポイントは、以下の通りです。

黒い穴が開いている

隣接面う蝕が発生すると、表面のエナメル質が溶かされて黒い穴が開くことがあります。他の部分には見られない黒い点がみられる場合には、注意が必要です。

表面が黒ずんでいる

隣接面う蝕がエナメル質の下にある象牙質まで進むと、歯と歯の間が黒ずんで見えることがあります。表面に穴がなくても、茶色や黒の変色がみられたり、影のようにみえたりする場合には、虫歯が進行している可能性が考えられるでしょう。

食べ物が歯に詰まりやすい

これまで食べ物が歯に挟まることはほとんどなかったにもかかわらず、頻繁に詰まるようになった場合には、隣接面う蝕の可能性が考えられます。虫歯が進行すると、歯の表面が溶かされて小さな溝やすき間ができ、その部分に食べカスが引っかかりやすくなるのです。

特に、繊維質の多い食べ物や粘着性のある食べ物が詰まりやすくなるでしょう。

デンタルフロスが引っかかりやすい

デンタルフロスが引っかかりやすくなったと感じる場合にも、隣接面う蝕が疑われます。虫歯によって歯の表面が溶かされると、歯の表面がザラザラになり、フロスが引っかかりやすくなります。

隣接面う蝕が発生していなくても、歯間に硬い歯石が付着している可能性があります。早めにクリニックでチェックを受けましょう。

歯と歯の間にできた虫歯はどうやって治療する?

隣接面にできた虫歯はどのように治療するのでしょうか。治療法は、以下の通りです。

削って詰め物や被せ物を施す

隣接面う蝕の治療は、一般的な虫歯の治療法と大きく変わりはありません。虫歯ができた箇所を削って、詰め物や被せ物を施します。軽度であれば、表面をわずかに削るだけで治療できることがほとんどです。

しかし、隣接面う蝕が進行している場合には、より深くまで削る必要があります。削った部分には、保険適用であればコンポジットレジンや銀歯を使用することが一般的です。自費治療の場合には、セラミックやハイブリッドセラミックなどで詰め物や被せ物をします。

なお、自費治療の場合には、クリニックや選ぶ素材によって費用が異なります。

セパレーターで歯間を広げて削る

隣接面う蝕を治療する場合、処置をしやすくするためにセパレーターと呼ばれる器具で歯間を広げることがあります。この器具は、処置に必要なスペースを確保する目的で用いられます。

セパレーターを使用することで治療の精度上がります。セパレーターは数日~1週間にわたって装着することが一般的で、歯間が広がった後に詰め物や被せ物を行います。

なお、セパレーターで広げた箇所は1~2日程度で元に戻るため、歯並びに影響を及ぼすことはありません。

歯と歯の間が虫歯になるのを防ぐ方法

隣接面う蝕は発症しても気付きにくく、重症化することがあるため予防することが大切です。以下では、虫歯を防ぐための方法をいくつかご紹介します。

デンタルフロスを使用する

「毎日丁寧に歯磨きをしているから、そこまで汚れは溜まっていないはず」と考える方は少なくありません。

しかし、実際には、歯の表面がとてもきれいに磨けていても、歯間部に汚れが溜まっているケースは非常に多いです。歯と歯の間には歯ブラシが行き届かないため、デンタルフロスを使用して歯間に挟まった汚れや歯垢を取り除くと、隣接面う蝕の予防に役立ちます。

デンタルフロスには、持ち手がついたタイプや自分でカットして使用するロールタイプなどがあります。慣れないうちは使いにくいと感じるかもしれませんが、毎日のケアに取り入れることで隣接面う蝕や歯周病のリスク軽減につながるでしょう。

歯間ブラシを使用する

歯間ブラシは、歯と歯の間に入れて使用する小さなブラシのことです。歯間部に差し込んで前後に動かすことで、汚れを除去できます。

歯間ブラシは、歯と歯のすき間が広い場合に効果的です。歯間が狭い部分にはデンタルフロス、歯間が広い部分には歯間ブラシを使用するなど、必要に応じて使い分けるとよいでしょう。

うがい薬を使用する

外出先などですぐに歯磨きができないときには、うがい薬を活用するのも方法のひとつです。うがい薬だけでは歯と歯の間に詰まった汚れをきれいに取り除くことはできませんが、口の中の汚れや食べカスを洗い流す効果があります。

そのため、細菌が繁殖しにくい口腔環境を維持することに役立つでしょう。もちろん、普段の歯磨きの後に使用するのも効果的です。

フッ素入りの歯磨き粉を使用する

フッ素には歯質を強化する作用がありますので、虫歯菌が産生する酸によるダメージから歯を守ることに役立ちます。また、フッ素には酸によって溶かされた歯の表面の修復(再石灰化)を促す効果も期待できます。

毎日のケアに取り入れることで、隣接面う蝕の予防や初期虫歯の修復につながるでしょう。

定期的に歯科検診を受ける

虫歯を予防するためには、定期的に歯科検診を受けることも大切です。特に、隣接面う蝕は、患者さま自身の目で確認することが難しいため、クリニックでチェックを受けておきましょう。

また、歯科検診では歯のクリーニングを受けることも可能です。普段の歯磨きでは取り除くことができない歯間部の汚れや頑固な歯石なども除去できるため、お口の健康維持に役立ちます。

さらに、歯科検診では患者さま一人ひとりに合ったブラッシングの指導も受けられます。磨き残しやすい箇所や適切なブラッシング法、歯間ブラシやデンタルフロスの活用法などを知り、普段のケアに取り入れてみてください。

なお、定期検診は3ヵ月に1回程度の頻度で受けるとよいでしょう。

まとめ

歯と歯の間は歯ブラシが行き届きにくく、虫歯が発生するリスクが高い箇所といえます。デンタルフロスや歯間ブラシなども活用して、汚れを丁寧に取り除くことが大切です。

また、歯間部分は目で見て確認することが難しいため、予防はもちろんですが、早期発見・早期治療が重要です。3ヵ月に1回はクリニックを受診し、虫歯の有無や口腔内の状態をチェックすることを心がけましょう。

定期検診では、プロのクリーニングやブラッシング指導も受けられますので、お口全体の健康維持にぜひお役立てください。「歯と歯の間に黒っぽい変色がある」「歯間ブラシが引っかかりやすくなった」など、普段と違うことがあれば、お気軽にクリニックへご相談ください。

歯と歯の間の虫歯にお悩みの方は、横浜市神奈川区「横浜駅」きた西口より徒歩5分にある歯医者「横浜駅きた西口歯科」にお気軽にご相談ください。

当院では、予防歯科や虫歯・歯周病治療、根管治療やインプラント治療などさまざまな診療を行っています。ホームページはこちら、Web予約もお受けしておりますので、ぜひご覧ください。